学び続ける力

幼児や小学生たちは、グループ対面活動においては、中国語の音やリズムに興味を持ちながら、少しずつ言葉を吸収していきました。

最初は発音もたどたどしかった子どもたちが、歌や絵本を通して表現を覚え、会話のやりとりを楽しむ姿が増え始め、見せてくれるようになったとき、教育者としての喜びを強く感じました。

「学びは積み重ねの中にある」――その実感を与えてくれたのは、まさに子どもたち自身でした。

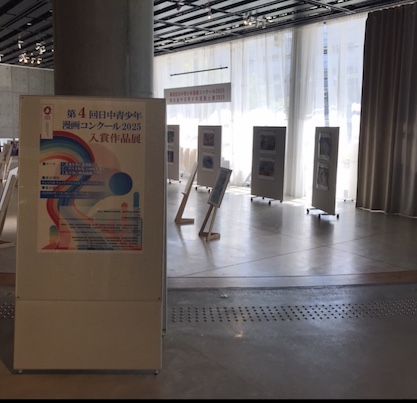

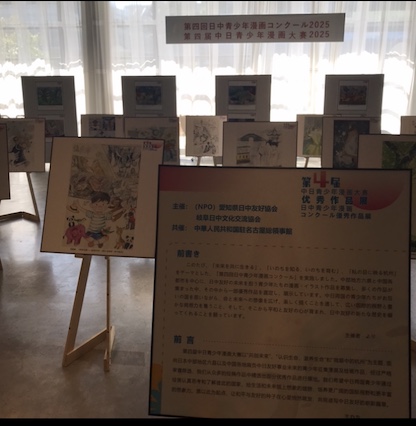

今回のブログの画像は、対面グループレッスンをしていた頃に活動していた岐阜市中央図書館(通称:メディアコスモスの施設画像)を投稿しています。

現実の壁に向き合う日々

しかし一方で、活動を続けるなかでは決して順風満帆なことばかりではありませんでした。

中国語サークルに参加していたある小学生は、同級生にこの活動の事を話すと、「中国語が話せるなんて、ちっともうらやましくない」といった心ない言葉を投げかけられることもありました。

報告を受けて、激励して日中関係の摩擦があること、それでも必要な言語であることなどを当時小学生だった参加者には激励の言葉をかけ、また保護者からも激励とお礼のメッセージをいただくこともできました。

また、活動拠点にしていた施設で看板を掲げただけで、時に心無い反中感情から批判を受けたことも度々ありました。

国際交流課から正式な承認を得て、岐阜市においては日中友好協会もあります。しかし、それでも、社会の偏見の根深さを痛感した瞬間でした。

それでも続けられた理由

報告を受けて、激励して日中関係の摩擦があること、それでも必要な言語であることなどを当時小学生だった参加者には激励の言葉をかけさせていただきました。

そんな中でも活動を続けられたのは、子どもたちの純粋な学びの姿と、保護者からの励ましの声があったからです。

「先生のおかげで、中国語が楽しいと思えるようになりました」

「この経験が、子どもの自信につながっています」

といった言葉をもらうたびに、迷いや不安が薄れていきました。

教育の力を信じて

教育には、国や言葉を超えて人をつなぐ力があります。

学びを支えるのは、政治でも制度でもなく、“人と人との信頼”であることをこの活動を通して学びました。

この経験は、私の研究テーマ――幼児期における中国語教育と教材開発――を形づくる原点となったのです。

修論の裏側~高校生Sの体験から教材作りを考える~

当教室は、幼児・小学生向けの中国語教室です。しかし、数年前に幼児・小学生だった生徒たちも成長して数名が、中学生、高校生になりました。

この回のブログで触れている幼児・小学生のなかで、5歳の頃に中国語サークルに参加していたSさん。

継続的に学習している高校生のSさんからも、今回の研究では、教材開発・活用についての調査協力を得ることができました。

実践では、Sさんにインタビューして、「どんな教材や活動が楽しかったのか」「こういう工夫があればもっと学びやすかった」という声を直接聞きました。たとえば、文字や音の導入タイミング、活動のテンポ、目と耳を使った理解サポートの工夫などです。

今回の実践研究として、実際に3名の幼児を対象にSさんに見学補佐や指導経験を積んでもらうこと。併せて、Sの幼児期の体験と、目の前での幼児の学びを観察したことが組み合わさることで、教材改善のアイデアがぐっと具体的になったのです。

こうした体験を通して、幼児期から継続的に学びを支える教材づくりの片鱗を感じてもらえると思います。

現在学習中の幼児・児童の保護者の方には、高校生のSさんの意見を伝えることで「こんな視点で教材が作られているんだ」と感じてもらえたら嬉しいと思いながら研究論文を完成へ向かわせました。また、大学生指導講師のアスラ先生にも、今回の研究の一部をモニタリングしてもらうなどして、今後の研究や教育実践のヒントを得ることができました。

教育には、国や言葉を超えて人をつなぐ力があります。

学びを支えるのは、政治でも制度でもなく、“人と人との信頼”であることをこの活動を通して学びました。

この経験は、私の研究テーマ――幼児期における中国語教育と教材開発――を形づくる原点となったのです。

第7回は、大学生とともに築いた新しい学びの場というタイトルでブログを配信予定です。

よろしくお願いいたします。

コメントをお書きください